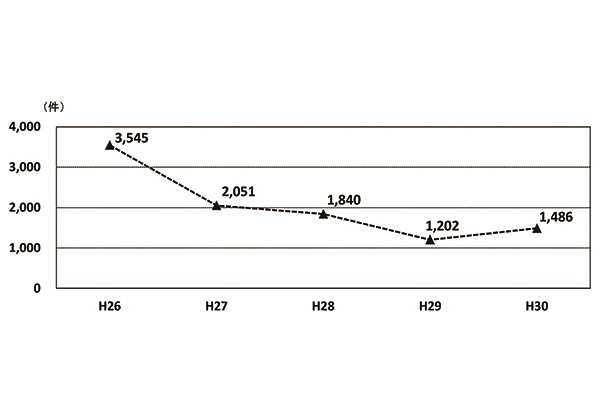

警察庁・総務省・経済産業省が22日発表した「平成30年における不正アクセス禁止法違反事件の認知・検挙状況」によると、18年1月1日~12月31日までの不正アクセス行為認知件数は前年比23.6%増となる1486件だった。

同調査は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の規定に基づき、警察庁・総務省・経済産業省が不正アクセス行為の発生状況およびアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表したもの。

14年のピーク時からは半減も前年比で増加、大学・研究機関の案件は30倍と激増

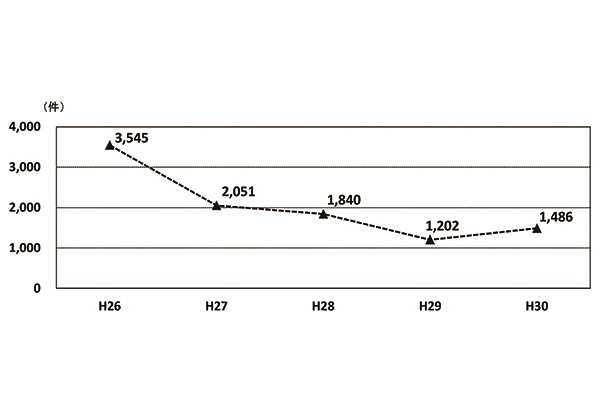

これによると、18年における不正アクセス行為の認知件数は1486件で、14年と比較すると約58.1%減少している。ただ15年以降は認知件数が下降線をたどっていたが、17年の1202件と比べると18年は284件増加しており、再び脅威が増していると言えそうだ。不正アクセスを受けたアクセス管理者の内訳を見ると、「一般企業」が最も多く1314件。次いで「大学・研究機関など」が161件となっており、17年の5件から30倍以上の増加となっている。

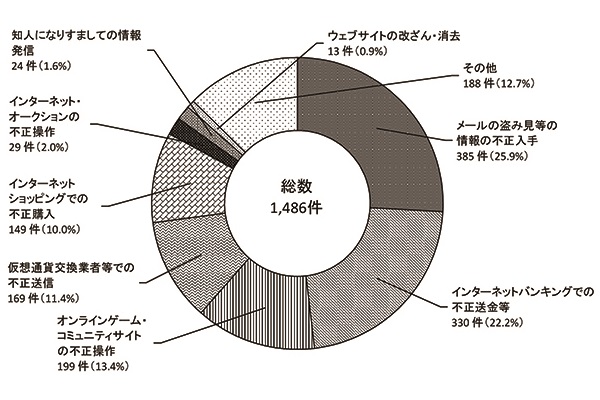

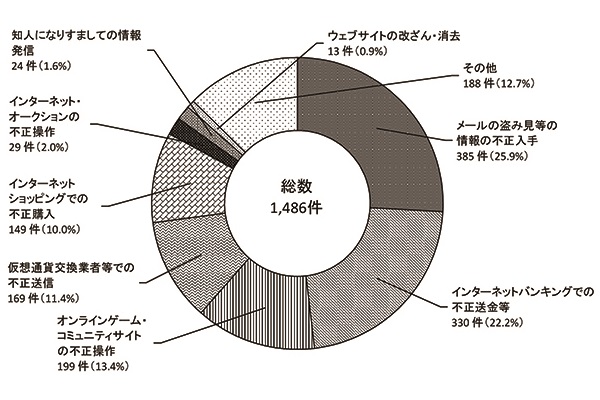

不正アクセス後に行われた行為の内訳は、「メールの盗み見など情報の不正入手」が最も多く385件(25.9%)。次いで「インターネットバンキングでの不正送金など」330件(22.2%)、「オンラインゲーム・コミュニティサイトの不正操作」199件(13.4%)の順に多かった。「メールの盗み見など情報の不正入手」は昨年の146件から約2.6倍に急増している。過去5年間の推移をみるとインターネットバンキングの不正送金は認知件数が下がり続けているが、ECの不正購入や、オークションサイトの不正操作は大きな現象には至っていない。

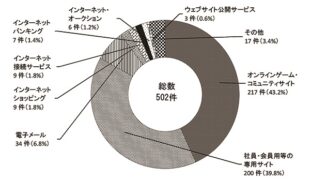

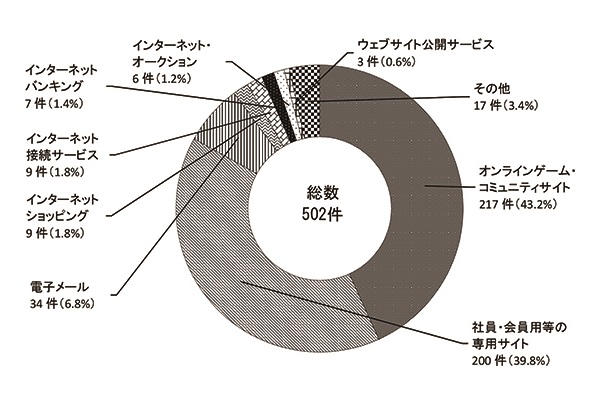

また、不正アクセス行為の手口別の内訳は、「識別符号窃用型」が502件で全体の約96.5%を占めている。「セキュリティ・ホール攻撃型」の検挙数は18件だった。「識別符号窃用型」の不正アクセス行為では、「利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだもの」が最も多く278件(55.4%)。「識別符号を知り得る立場にあった元従業員や知人などによるもの」131件(26.1%)となっており、14年と比較するとそれぞれ約3.3倍、約2.8倍となっている。

EC・オークションサイトの不正利用割合は1%台にとどまる

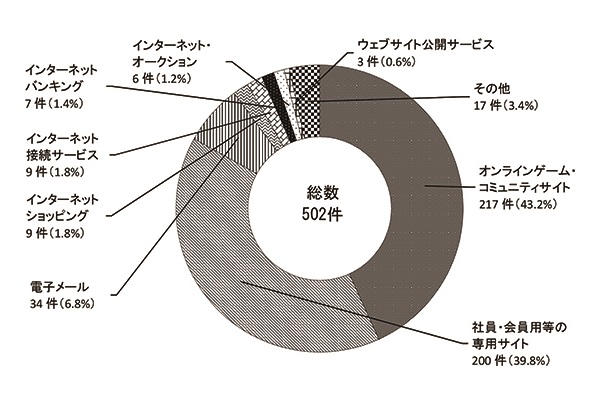

不正アクセスにより不正利用されたサービスの内訳は、「オンラインゲーム・コミュニティサイト」が最も多く217件(43.2%)、「社員・会員用などの専用サイト」200件(39.8%)が上位を占めた。「インターネットショッピング」は9件(1.8%)、インターネット・オークションは6件(1.2%)だった。

具体的な事例では、無職の男(22)が国内のインターネットオークションサイトに対し、掲示板サイトから不正に入手したID・パスワードを使用してアクセスし、オークションの商品売買を装って現金を騙し取った事例がある。

総務省および経産省では民間企業などにおけるアクセス制御機能に関する技術の研究開発として、(1)サイバーセキュリティ技術の研究開発、(2)Web媒介型攻撃対策技術の実用化に向けた研究開発、(3)欧州との連携によるハイパーコネクテッド社会のためのセキュリティ技術の研究開発―を現在実施している。

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。