■ヤマトや佐川に続き日本郵便と「値上げラッシュ」

24年の物流問題でまずEC業界を直撃したのは、相次ぐ「配送料金の値上げ」だ。4月からヤマト運輸が通常の宅配便やクール便などを平均で約2%、佐川急便が宅配便を平均で約7%アップ。両社とも2年連続の値上げとなった。

続いて10月には日本郵便も通常ハガキや定形郵便物、定形外郵便物(規格内)などをはじめ、レターパックやスマートレターなど、EC事業者やフリーマーケット出品者の利用が多い郵便の料金をアップ。レターパックやスマートレターは15~16%台の上げ幅だった。

■政府主導で本格化する「置き配」や「ゆとり配送」

「2024年問題」を受け、政府が23年6月に策定した「物流革新に向けた政策パッケージ」によるポイント還元実証事業も本格化した。有望視するのが「置き配」利用客へのポイント付与施策で、現在10%程度の再配達率を24年度内に6%へと半減させる起爆剤として期待。企業が「置き配やコンビニといった柔軟な受取方法」や、「ゆとりある配送日時の指定等」を導入した場合、1配送当たり最大5円を支援する。

この施策に同調したのがアマゾンジャパン、楽天グループ、LINEヤフー、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便などの大手だ。置き配やコンビニ受け取り、ゆとり配送などに本腰を入れ、ポイント還元施策を積極的に進める。

アマゾンジャパンは注文商品を1回で受け取った場合にポイント還元を行い、楽天グループも日付指定による1回の受け取りでポイントを付与するキャンペーンを実施。LINEヤフーは届け日までゆとりがある日付を選ぶとポイントを還元する取り組みを行う。そのほか、複数のECモールやEC事業者が実証事業に手を挙げたとみられる。

ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便などの大手配送会社も、同事業への参加を表明した。そのための布石として、ヤマト運輸は24年6月から約5,600万人の個人向け会員サービス「クロネコメンバーズ」の会員を対象に、「宅急便」「宅急便コンパクト」の受け取り方法に「置き配」を追加。それまでも置き配指定が可能なEC事業者向け配送サービス「EAZY(イージー)」を手がけていたが、追加により同社の約8割の荷物で置き配が選べるようになった。

EC事業者などの荷主と個別契約を結んでいる場合を除き、基本的に置き配に対応していなかった佐川急便も、急きょサービスの見直しに着手。約1,700万人の個人会員を有するWebサービス「スマートクラブ」や、同社のLINE公式アカウントを通じ、9月から「置き配」を選択できるようにした。

日本郵便については、宅配ボックスまたは日本郵便が推奨する玄関前鍵付容器が設置されている場合は置き配が可能。ただ、物置など他の場所への置き配を希望する場合は、Webから「指定場所配達に関する依頼書」の提出が必要とやや面倒だ。今後のポイント還元実証事業の進み具合によっては、新たな施策を導入する可能性もある。

ドライバーによる「置き配」を開始(出典:佐川急便)

■企業はポイント提供などで利用を促進

余裕がある届け日を選ぶ「ゆっくり配送」や、複数回の注文商品を1回にまとめて届ける「おまとめ配送」に乗り出す企業も増加。配達日を分散させ物流や環境の負荷軽減につなげる施策で、やはりポイント提供などを通じて利用を促す。

「楽天ブックス」は24年8月から、新配送サービス「待っトク便」を開始。商品到着まで従来に比べて数日多くがかかるが、選択した人に楽天ポイントを提供する。「ZOZOTOWN」を運営するZOZOも同月、通常配送より余裕のある届け日を選べる「ゆっくり配送」を本格導入した。

LINEヤフーもかねてより「Yahoo!ショッピング」などで「ゆっくり配送」を実施し、特典にポイントを提供。24年7月には類似施策として、「最短お届け日+3日以降」の届け日を選択すると「PayPayポイント」が当たる「ECOくじ」を展開している。

「おまとめ配送」についても、ZOZOをはじめ「Yahoo!オークション」、「楽天市場」、「メルカリ」などが23年からまとめ機能のシステムやアプリを通じて取り組んでおり、今後他社が追従する可能性もある。

24年8月から「ゆっくり配送」を本格導入(出典:ZOZO)

ところが、こういったゆとり配送が進む一方で、楽天とLINEヤフーが「最強翌日配送」や「翌日優良配送」と銘打ち、配送スピード強化に乗り出すという真逆の動きも見られた。翌日配送を魅力に挙げるユーザーが多いことから、迅速配送が可能な商品を自社基準に合わせて認定し、優良表示のラベルやアイコンを付与する。

認定商品は検索結果の上位に表示されやすいなどのメリットがあるが、認定条件はかなり厳しいため困惑するショップも多い。さらに、「最強」や「優良」の配送基準を満たすには従来の出荷の仕組みを見直す必要があるので物流コストの増加は避けられず、浸透するかどうかは不透明だ。

■配送会社の枠を超えて進む「共同配送」

「2024年問題」への対応策として、ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便など大手配送会社主導で進んだのが「共同配送」だ。

ヤマトホールディングス(以下ヤマト運輸)は24年5月、共同配送のシステム基盤を提供する新会社の設立を発表。荷主企業と物流事業者をつなぐ共同配送プラットフォームを提供し、物流効率化を目指す。宅急便で培った約160万社の法人顧客をはじめ、4,000社以上の物流事業者とのパートナーシップや輸配送ネットワークを活用する。

ヤマト運輸と佐川急便、日本郵便はかねてより一部人口減少地域や山間地域、環境配慮先進地域で共同配送を展開していたが、日本郵便は24年5月に配送を担うセイノーグループと「幹線(長距離)輸送」の共同運行に乗り出すと発表。時間がかかる長距離路線だけを共同配送し、人手不足の解消や配送の効率化を図る。

■業務委託の協業は早くも破綻か

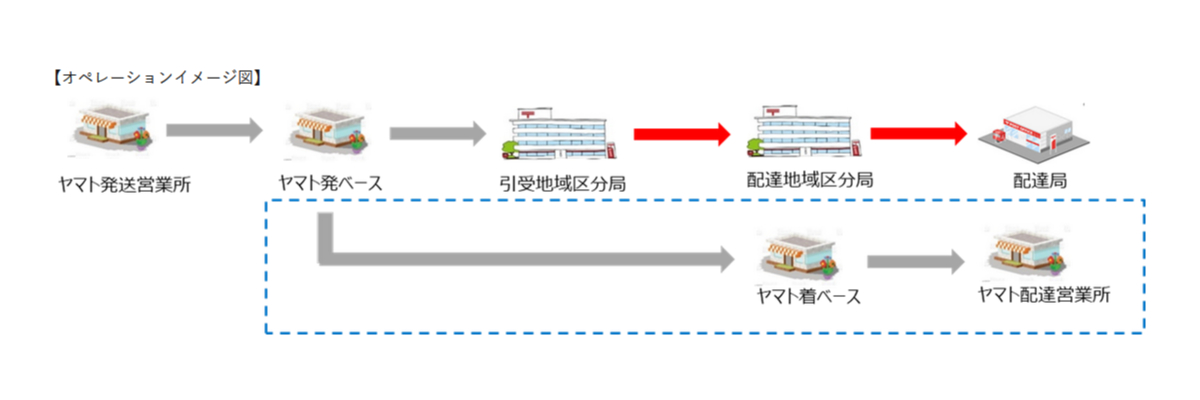

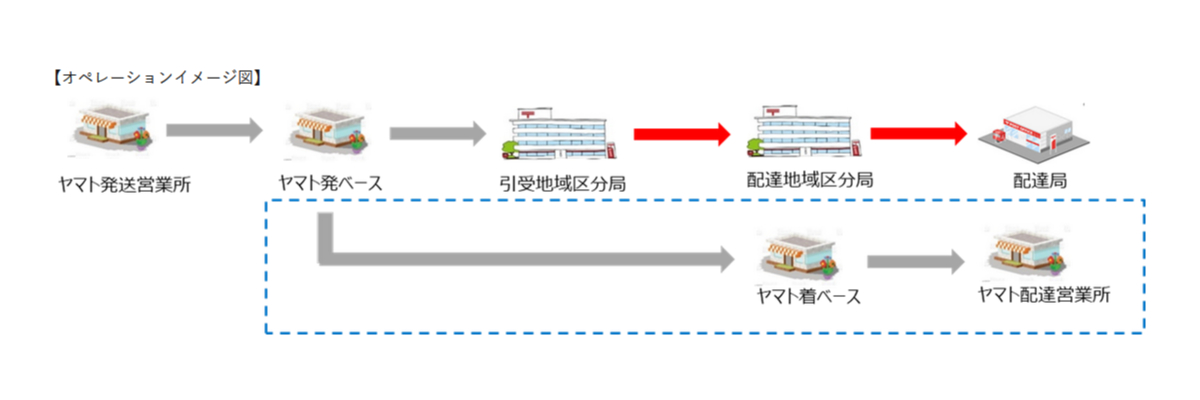

ドライバー不足を受け、ヤマト運輸と日本郵便の協業も進められた。23年6月、ヤマト運輸はメール便や小型の薄型荷物「ネコポス」の配達を日本郵便に業務委託すると発表。「ネコポス」を同年10月から順次「クロネコゆうパケット」へと切り替えて日本郵便に委託し、24年2月にはメール便も「クロネコゆうメール」として移行が終了している。

ヤマト運輸は配達先の郵便受けへの投函を日本郵便に任せることで、委託料を支払う仕組みで合意。25年3月には、集荷量が多い東京エリアを含む全地域で「クロネコゆうパケット」を日本郵便に切り替える予定だった。

「クロネコゆうパケット」は24年度内に完全切り替え予定(出典:ヤマト運輸)

ところが12月半ば、ヤマト運輸が日本郵便に「クロネコゆうパケット」の配達業務見直しを打診していると、両社がそれぞれ声明を公表。12月23日には日本郵便がヤマト運輸を相手取り、120億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。

ヤマト運輸は配達時間の延びを理由に挙げているようだが、人件費やガソリン代の高騰などにより、当初見込みより委託料負担が重くなったという見方もある。大手2社の協業は合意締結からわずか1年半で破綻することになった。

また、ヤマト運輸は24年8月、小型荷物を全国一律420円(資材料金込み)で送れる新サービス「こねこ便420」を東京都からスタートし、順次全国へ広げると発表。フリマサイトの普及などで小型荷物が増えていることに対応したという。

A4版・厚さ3センチまでというサイズは「クロネコゆうパケット」とあまり変わらず、最短で翌日に届くなど、配送期間が3日~1週間の「クロネコゆうパケット」よりも早い。ヤマト運輸との事前契約は不要で誰でも使えるため利便性も高く、「クロネコゆうパケット」とのシェアバランスに注目したい。

■まとめ

12月に入ってからヤマト運輸や佐川急便のホームページでは配送遅延情報が増えているが、ブラックフライデーセールやギフトシーズンによる荷物の増加に加え、悪天候や道路の集中工事などが背景にあるという。ただ、日時指定しても大幅に遅延するケースも目立つなど、例年にも増してドライバー不足が影響を与えているとみられる。

はっきりしているのは、こういった物流の停滞は今年に限った問題ではなく、今後長きにわたって続くということだ。EC事業者の業績や信用にも大きくかかわるため、引き続き官民一体となった対応が必須といえよう。

執筆者/渡辺友絵

【記者紹介】

渡辺友絵

長年にわたり、流通系業界紙で記者や編集長として大手企業や官庁・団体などを取材し、 通信販売やECを軸とした記事を手がける。その後フリーとなり、通販・ECをはじめ、物 流・決済・金融・法律など業界周りの記事を紙媒体やWEBメディアに執筆している。現在 、日本ダイレクトマーケティング学会法務研究部会幹事、日本印刷技術協会客員研究員 、ECネットワーク客員研究員。

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。