コロナ禍を機に拡大してきた現在の越境EC市場は、「第三次ブームの到来」ともいわれている。中国に限らず海外ユーザーの購買意欲が世界的に高まったことで、日本でも越境ECビジネスに注目が集まる。大手による越境EC支援企業の買収をはじめ、独自越境ECサイトのオープン、SaaS事業者の新規参入やサービス強化などの動きが目立つ。

コロナ禍を経て消費意欲はさらにアップ

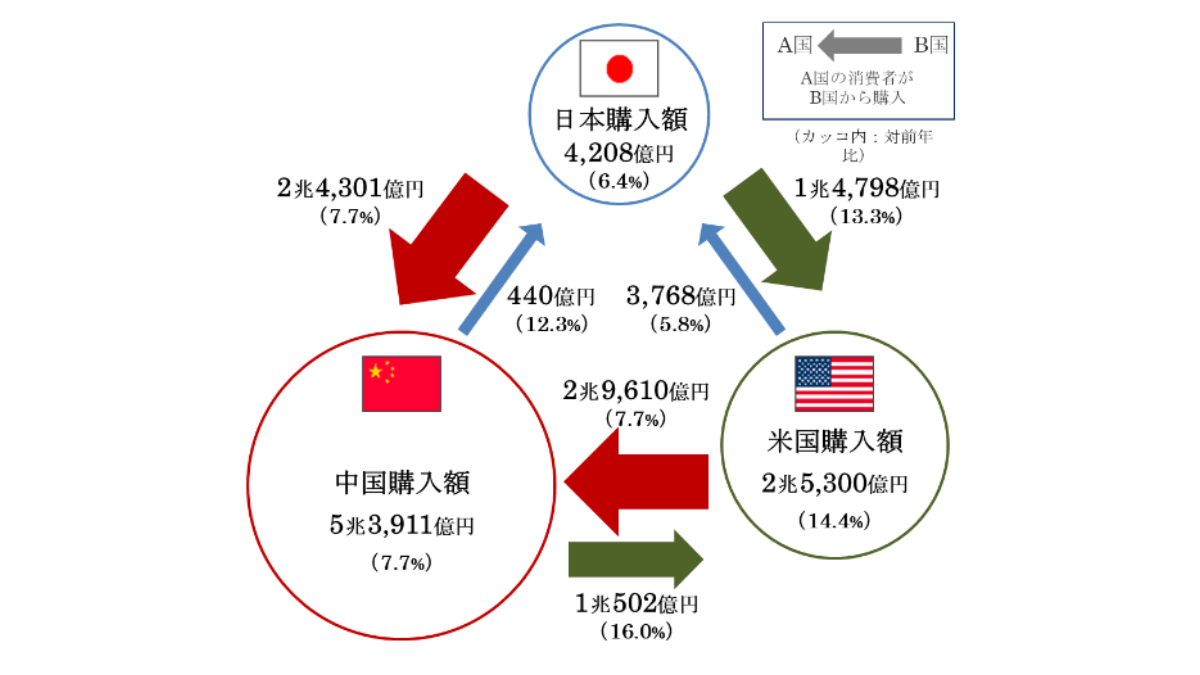

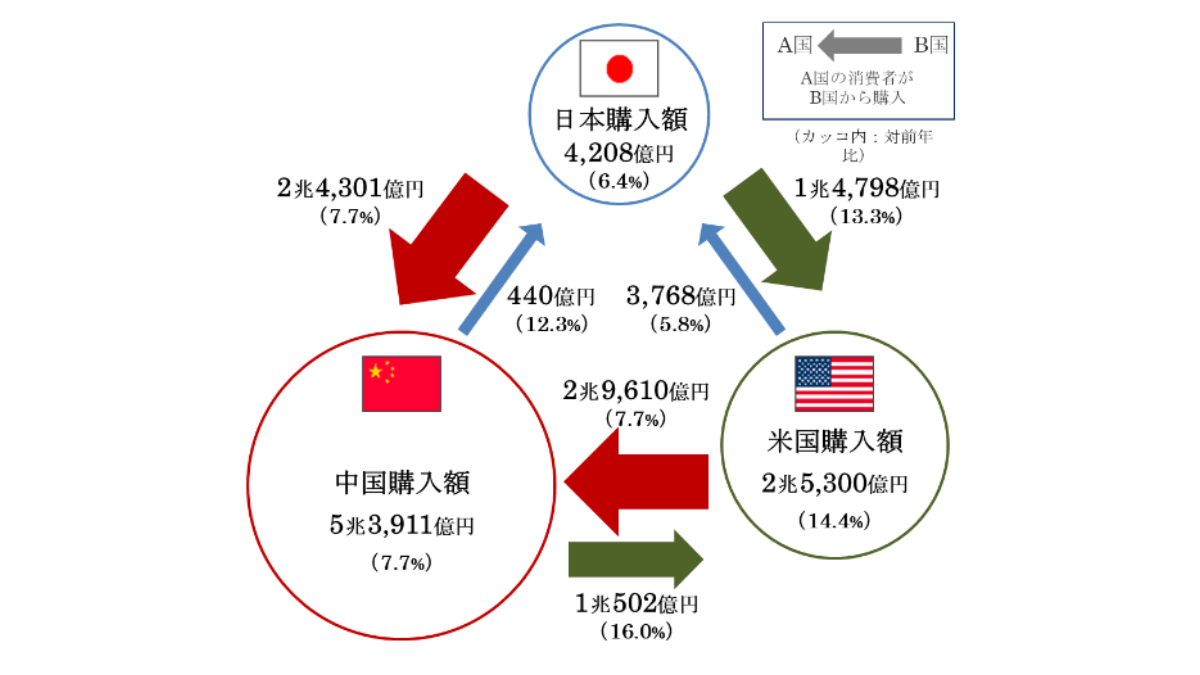

2008年頃から始まった「第一次越境ECブーム」と14年頃の「第二次越境ECブーム」に続き、21年以降は「第三次越境ECブーム」ともいえるような動きが広がっている。経済産業省が24年9月に発表した「23年度電子商取引に関する市場調査」によれば、日本から購入した越境ECの国別金額は米国が1兆4,798億円、中国が2兆4,301億円と前年より拡大した。

コロナ禍により訪日観光やインバウンド消費が叶わなくなったことで、外国人の消費意欲はさらに高まり、日本の越境EC市場は拡大した。コロナ禍の不安が解消され訪日観光客数が過去最高を更新した2024年においても、彼らの旺盛な購買意欲は衰えない。さらに円安が加わったこともあり、その需要に応える形で越境ECに本腰を入れる国内企業の動きが活発化している。

2023年日本・米国・中国3ヵ国間の越境 EC 市場規模(出典:経済産業省)

LINEヤフー、越境EC支援大手のBEENOS買収へ

LINEヤフーは2024年12月、越境EC支援大手のBEENOSに対しTOB(株式公開買付け)を行うと発表した。25年2月末をめどにTOBに着手し、完全子会社化する。同社のノウハウや知見、販路を通じて越境ECの推進と拡大を目指す。

BEENOSグループは08年に開始した海外転送サービス「転送コム」を皮切りに、国内ECの越境販売支援サービスを展開。これまで累計6,000を超える企業の越境ECをサポートしている。12年からは「Yahoo!オークション」との連携を開始するなど、LINEヤフーが提供する各種サービスとは連携関係にある。

買収によって、中核となる越境ECのグローバルプラットフォーム「Buyee」とLINEヤフーが手がける各種EC事業との連携が可能になり、「Buyee」が取り扱う商品数の大幅な拡大が見込める。加えて、LINEヤフーが提供する各種サービスと、BEENOSが展開するエンターテインメント事業との連携も検討していく。

独自の越境ECサイト開設や既存サービス拡大の動きも

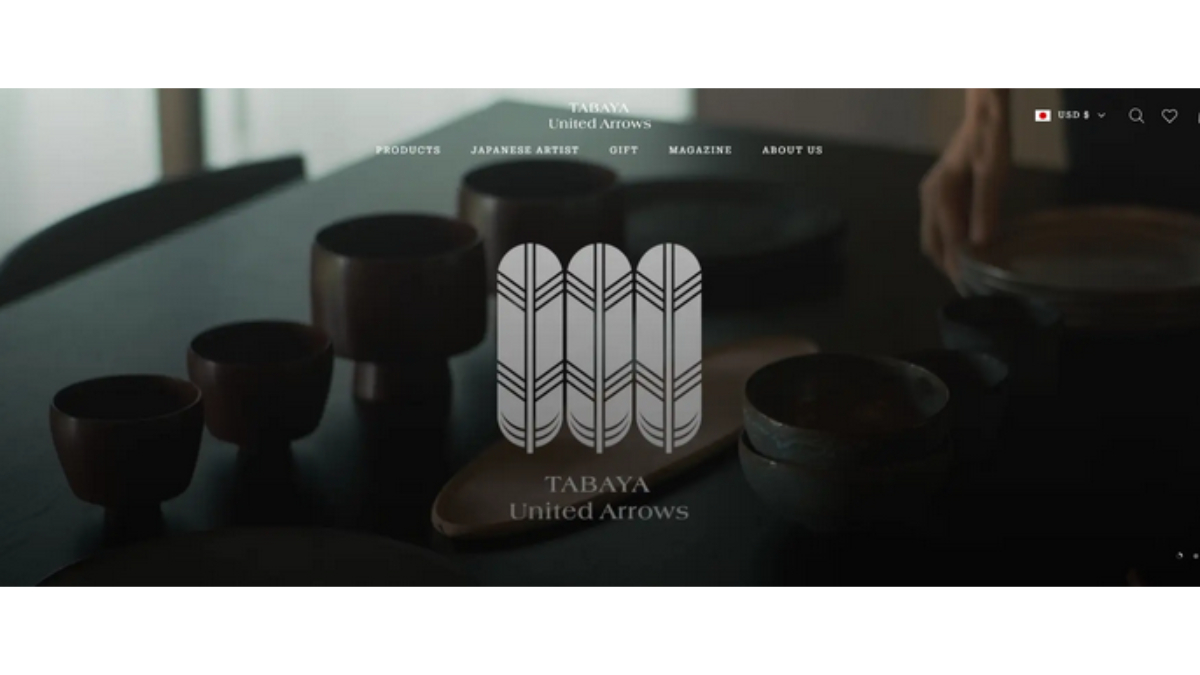

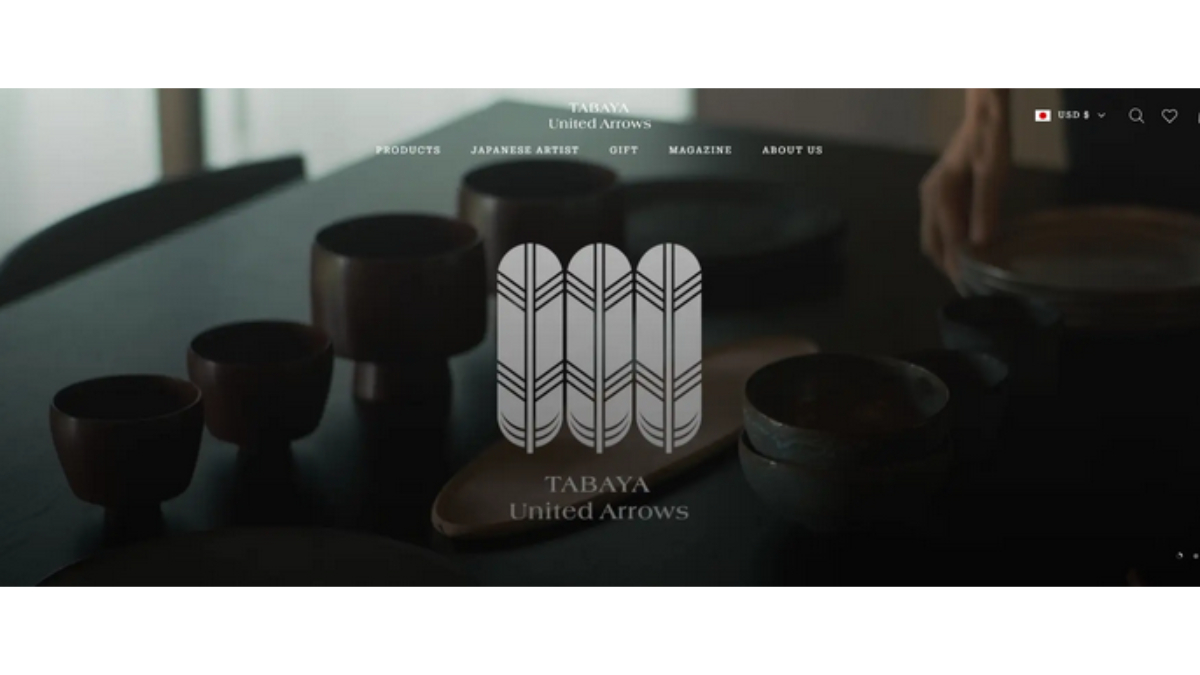

"自社で独自の越境ECサイトをオープンしたのは、セレクトショップ運営大手のユナイテッドアローズだ。2024年11月、日本の伝統文化を伝える日用品や工芸品を扱う越境ECサイト「TABAYA United

Arrows」を開設。食器や調理道具といった日用品や贈答品などを扱い、日本人が持つ美意識や作り手の思い、製品に込められたストーリーを世界に向けて発信する。"

「TABAYA United Arrows 」は、23年5月に中期経営計画(24年3月期~26年3月期)の主要戦略の1つとして挙げた「グローバル拡大」を踏まえてオープンしたもので、日本的な価値観と魅力を海外ユーザーに伝えたいとしている。海外のEC展開実績には台湾の自社ECサイトや中国のECモール「天猫国際」があるものの、自社運営の越境ECサイトは初めてとなる。

食器や贈答品などをそろえ日本ならではの魅力を伝える(出典:ユナイテッドアローズ)

また、代理購入型越境ECの「楽一番/Rukfun」を運営する楽一番は24年12月、「楽一番/Rukfun」のモール内に、日本国内のほぼすべての通販サイトから商品を購入できるサービス「Link2Buy」を開設した。「楽一番/Rukfun」は日本のECサイトの商品を海外ユーザーに代わって購入し届けるサービスで、世界中で120万人超の会員を有する。

「Link2Buy」の開設にあたり、専属のカスタマーサポートチームを配置。会員が希望商品の商品ページURLをカスタマーサポートに申請すると、支払手続き後の審査を経て同社が代理購入して発送する。

また、台湾会員の要望に応え、12月にはモール内での決済方法に台湾で人気ナンバーワンとされるスマホ決済「JKOPAY」を導入。それに伴い現地企業との連携を深め、セブンイレブン店舗での商品受け取りなど顧客サービスも強化している。

さらに25年1月には、中国EC大手の京東集団傘下である京東物流と国際物流分野において正式に提携契約を結んだ。これにより、日中間物流のリードタイム短縮や物流コスト最適化など、競争力がある提案が可能になった。

SaaS企業も次々とサービスに参入

個人や中小事業者などに向けSaaS型ECサイト構築プラットフォームを提供する企業なども、既存クライアントへの越境ECサービスに着手した。小規模ECショップにとってはハードルが高かった越境ECだが、こういったサービスを利用すれば手軽に始めることが可能だ。

GMOペパボが運営するECサイト構築サービス「カラーミーショップ」は2024年11月から、越境ECをトータルサポートするZenGroupとの連携を開始。同社が展開する集客支援型越境ECバナー「ZenLink」を、「カラーミーショップアプリストア」に導入した。

「ZenLink」は越境ECを手がけるショップ向けに、多言語対応、海外決済、国際配送、集客支援などを一括で提供する集客支援型越境ECバナー。今回の連携で、「カラーミーショップ」を利用するECショップはタグを1行埋め込めば、既存サイトに海外専用バナーを設置できるようなった。

同様に、SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供するフューチャーショップも25年1月、「ZenLink」との連携を始めた。これにより、「futureshop」を利用するECショップも既存サイトにタグを挿入するだけで、越境EC対応から海外プロモーションまで多彩な機能を活用できるようになる。

タグを挿入するだけで越境ECに対応できる(出典:ZenGroup)

越境EC専門の新会社を設立しアプローチ

越境ECのサポートを専門に手がける新会社を設立したのが、D2C事業者などのECショップ向けにランディングページ特化型のサービスを提供してきた売れるネット広告社だ。2024年12月に100%子会社の売れる越境EC社を設立し、越境ECのサポート事業に乗り出した。

まずは、これまで参入していなかった「モール事業」に挑戦。米国「Amazon」のECモールを活用した越境EC事業からスタートし、越境ECの土台(仕組み)を構築する。その後、「ebay」や「Wal-Mart」、中国の「Tmall」「RED」などへと販売販路を随時増やし、将来的には独自サイトでの販売を目指す。

同社はさらに12月、中国向け越境ECライブコマースのプラットフォーム「売れる越境EC AIライブコマース」の提供を開始した。中国向け越境ECで活用できるAIデジタルヒューマンによるライブコマース出品プラットフォームで、日本にいながら中国のユーザーにアプローチできる。

AIデジタルヒューマンとは高度なAI技術によって生み出されたヒト型3Dモデルで、リアルな外見や声を持ち、人間のような動作をすることが可能。視聴者からの質問に即座に回答するなどリアルタイムでコミュニケーションをとったり、パターン化せず自然に振る舞ったりできる。

AIデジタルヒューマンをインフルエンサーとして起用すれば、際限なくライブコマース配信することが可能となる。さらに人件費や育成コストの大幅な削減やパフォーマンスの安定化、多言語対応によるグローバルな販売対応につながる。

近年の中国ではライブコマースが爆発的な人気で、購買意欲が高いユーザー層へダイレクトにアプローチできる効果的な販売手法となっている。越境ECを目指すショップにとっては、大きなビジネスチャンスといえよう。

AIデジタルヒューマンがインフルエンサーに(出典:売れるネット広告社)

まとめ

現地ECモールへの出店が加速したものの撤退が相次いだ第一次ブーム、中国観光客の爆買いがけん引した第二次ブームと、これまでも越境ECは上昇や下降を繰り返してきた。コロナ禍を経て世界中のEC化率が上がりオンライン購入が進んだことで、現在はまさに第三次ブームの渦中にあるといえよう。

以前と比べネットショップが越境ECに進出するハードルが下がったのは朗報だが、実際に商品を売るのはたやすいことではない。他では入手しにくいとか、価格優位性があるなど、それなりの理由が不可欠だ。第三次ブームで成功するには、やはり商品開発力やマーケティング力など緻密なノウハウが必須となるだろう。

執筆者/渡辺友絵

【記者紹介】

渡辺友絵

長年にわたり、流通系業界紙で記者や編集長として大手企業や官庁・団体などを取材し、 通信販売やECを軸とした記事を手がける。その後フリーとなり、通販・ECをはじめ、物 流・決済・金融・法律など業界周りの記事を紙媒体やWEBメディアに執筆している。現在 、日本ダイレクトマーケティング学会法務研究部会幹事、日本印刷技術協会客員研究員 、ECネットワーク客員研究員。

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。