物流の「2024年問題」を背景に、2025年4月から「改正物流法」が施行される。物流業界全体の効率化につなげるもので、物流事業者だけでなく通販・ECなど一定規模以上の荷物を扱う荷主への規制を強化。必要な対応が不十分な場合は罰則が科される場合もあるため、注意が必要だ。

一定規模以上の企業は「特定事業者」に

ドライバー不足などが懸念される「2024年問題」の解決に向けて2024年5月に「物流総合効率化法」が改正され、25年4月から段階的に施行されることになった。「改正流通業務総合効率化法」及び「改正貨物自動車運送事業法」のいわゆる「改正物流関連2法」で、荷主への規制も段階的に強化される。

業界を挙げて配送効率化を実践していくことが目的で、配送業者はもちろん、配送元である発荷主と納品先である着荷主に対しても、荷役時間の短縮や積載率向上などが求められるようになる。

改正法では25年度に荷主企業や物流事業者に対して物量の調査を実施し、一定規模以上の荷物を取り扱う荷主・物流事業者を「特定事業者」として指定。一定規模としては年間9万トン以上の扱いを想定しており、「特定事業者」となる荷主は約3,200社と推定されている。「特定事業者」に指定された場合、26年度からはさまざまな取り組みが義務化される。国が策定する数値目標に向けて取り組みが不十分な場合には、罰則規定も盛り込まれた。

改正される物流2法の具体的内容

改正される2つの法律の内容をそれぞれ見ていこう。

・「流通業務総合効率化法」

荷主に当たる通販やECを手がける企業などにとって、大きく関わってくる法律といえる。

すべての荷主(発荷主・着荷主)および物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。国はその基準に基づき、各社の取組状況について指導・助言、調査・公表を行う。

これら事業者のうち一定規模以上を「特定事業者」として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付ける。中長期計画に基づく取り組みの実施状況が不十分の場合は、勧告・命令を行う。さらに、特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者の選任を義務付ける。

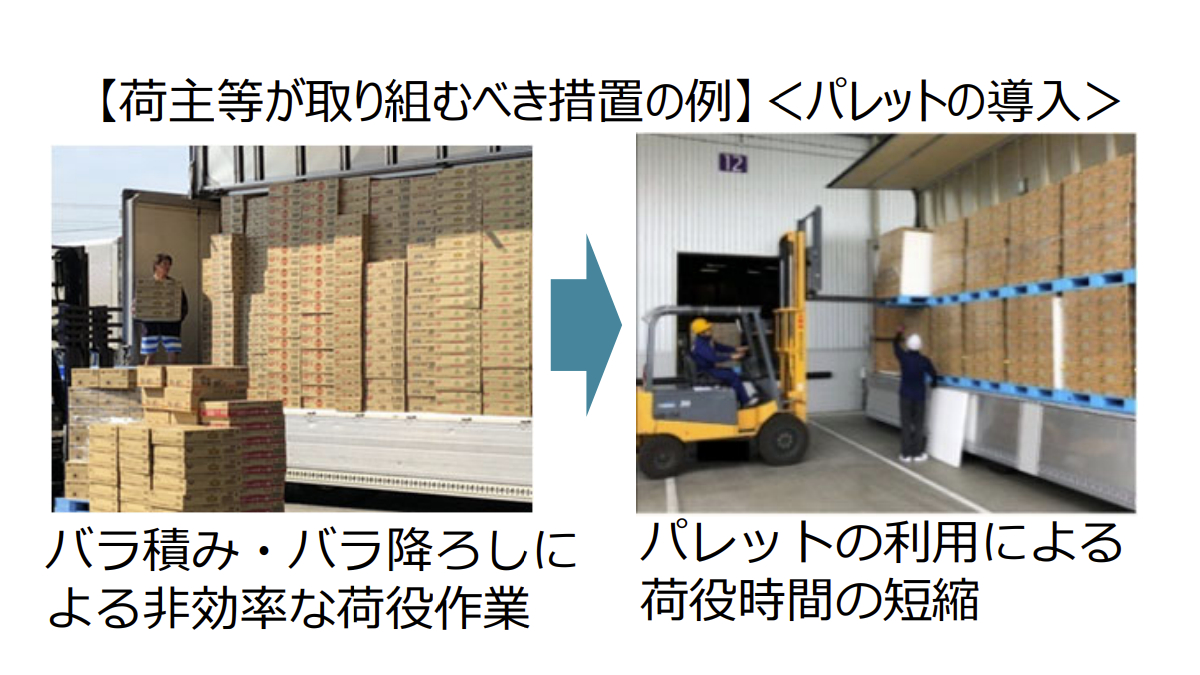

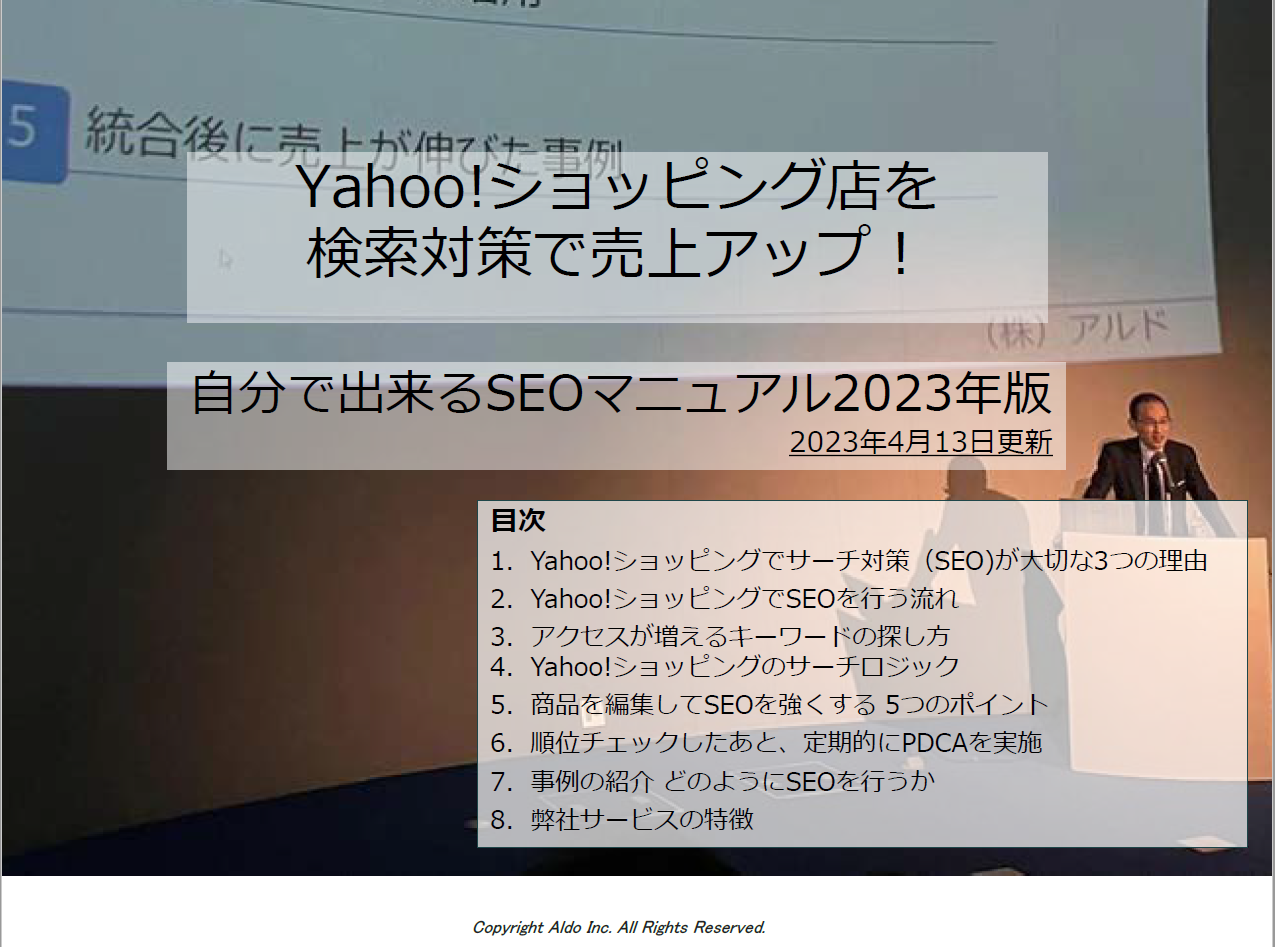

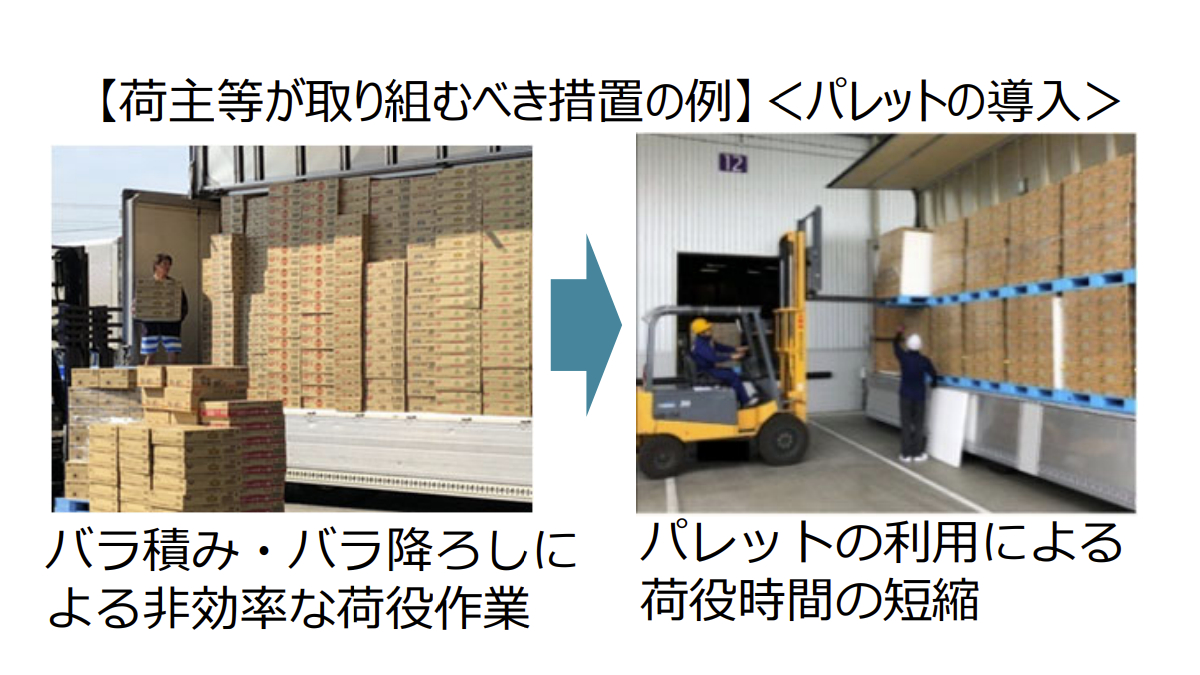

求められる具体的な物流効率化の内容は、「荷待ち時間の短縮(適切な貨物の受取・引渡⽇時の指⽰、予約システムの導⼊など)」および「荷役時間の短縮(パレットの利⽤や標準化、⼊出庫の効率化に資する資機材の配置、荷積み・荷卸し施設の改善など)」。さらに、「積載率の向上(余裕を持ったリードタイムの設定、輸送網の集約、共同配送など)」も挙がっている。

25年度は努力義務であるものの26年度からは義務化されるため、荷主となる通販・EC企業は喫緊の取り組みが必要となる。

荷役時間の短縮にはパレット導入が必須(出典:国土交通省)

・「貨物⾃動⾞運送事業法」

商習慣として実施されてきた運送業界の構造的な問題を是正するもので、主にトラック事業者への影響が大きいものの、荷主である通販・EC事業者にとっても注意が必要となる。

付帯業務にかかわる対価や契約内容の見直しなど、業界全体の多重下請構造の改善を求める内容で、運送契約締結時における書⾯交付を義務化。さらに一定規模以上の事業者には、適正化に関する管理規程の作成や責任者の選任を義務付けた。

下請けに対し悪質な要請を行う荷主・元請事業者を監視する国土交通省のトラックGメンが24年11月~12月に実施した集中監視調査によれば、1,038件の荷主に対し「勧告」「要請」「働きかけ」などの是正指導を実施。「長時間の荷待ち」が48%、「契約にない付帯業務」が20%、「運賃・料金の不当な据置き」が16%を占めるなど、荷主起因の違反行為が浮き彫りとなっている。

トラックGメンによる集中監視調査結果(出典:国土交通省)

進む通販・EC業界を挙げての取り組み

通販・EC企業団体の日本通信販売協会(JADMA)は、「2024 年問題」に対応するため2024年3月に「自主行動計画」を作成し、同年8月に改訂版を公表した。「再配達の削減」を⽬指すことを協会の基本方針に掲げており、再配達削減に取り組んでいる会員企業の事例を紹介。ただ、各社は「置き配」といった「再配達の削減」への取り組みだけでなく、今回の「改正物流法」を受けて物流の適正化・⽣産性向上に向けた施策を発表している。

会員社が取り組んでいる事例として、「運送契約の原則書⾯化」や「物流のDX 化による荷待ち時間の削減」をはじめ、「十分なリードタイムの確保」「パレット納品」「AI による梱包サイズ最適化」「フェリー輸送による積載率向上」「災害時などにおける無理な運送依頼の見直し」などを紹介。業界を挙げて物流問題に取り組んでいく姿勢を明らかにしている。

モーダルシフトや共同配送、AI活用などを実践

荷主となる通販・EC企業では、すでに具体的な動きも進む。

アスクルは東京九州フェリーなどと共に「東京九州フェリーモーダルシフトアスクル協議会」を設立し、2024年1月から埼玉県と福岡県の2拠点間での船舶モーダルシフトを開始した。この船舶モーダルシフトにより、輸送行程におけるCo2排出量は従来比で68.3%、トラックドライバー運転時間は同84.5%を削減できる見込みで、環境負荷低減や労働生産性向上につながるという。

今後の発着区間増設などを見据え、社名をあしらったラッピングシャーシ(車両)を5台用意し、25年1月より走行を開始。環境負荷低減などに向けたモーダルシフトの推進をアピールすることで、業界全体の意識を高める狙いもあるという。

社名入りラッピングシャーシの走行でモーダルシフトをアピール(出典:アスクル)

ニトリとエディオンも物流効率の向上と環境負荷軽減を目指し、25年1月から神奈川県川崎と仙台の拠点を結ぶ幹線輸送において製品の共同配送に着手した。川崎にあるニトリグループのホームロジスティクスとエディオンの物流センター2拠点で家具・家電を積み込み、仙台の両社物流センターで積み降ろしを行う。

これまではそれぞれで手配していた車両をホームロジスティクスのスワップボディコンテナに集約することで、輸送コストやCO2排出量の削減、積載率の向上が実現。さらに、ドライバー不足への対応にもつながるとしている。

ECサイトで受注した商品の梱包費や配送費の抑制を目指し、AI による梱包サイズ最適化に取り組んだのがオルビスだ。商品の梱包サイズ最小化に向け、機械学習モデルを用いて商品特性を加味した最小サイズを算出し、梱包担当者が最適な梱包材を選べるようにディスプレイに表示。23年度中に、EC発送を行う国内の全物流拠点に配備した。23年2月~6月に行った実証実験では、注文の15%にあたる商品のサイズダウンが実現した。

最適な梱包サイズ情報を梱包担当者のディスプレイに表示(出典:オルビス)

まとめ

「改正物流法」はひっ迫が予想される物流業務の抜本的見直しに向け、政府主導のもとに荷主や物流・配送事業者が一体となって取り組んでいくための法律だ。義務化や罰則規定も盛り込まれるため、通販・EC企業はまず自社物流センターにおける荷待ち・荷役に要する時間や資機材の配置、積載率などの詳細を把握することが急務となる。

さらに、物流や配送業務を委託している下請け事業者に無理な要請をしていないか、これら委託先ときちんとした話し合いや意思疎通ができているかについても、十分に調査する必要がある。

ただ、考え方によっては、今回の法改正は自社の物流への取り組みを精査するまたとない機会ともいえる。ECには必須な物流をどう持続させ最適化させていくかを前向きに捉え、知恵を絞っていくことは、自社のさらなる成長につながる可能性が高い。

執筆者/渡辺友絵

【記者紹介】

渡辺友絵

長年にわたり、流通系業界紙で記者や編集長として大手企業や官庁・団体などを取材し、 通信販売やECを軸とした記事を手がける。その後フリーとなり、通販・ECをはじめ、物 流・決済・金融・法律など業界周りの記事を紙媒体やWEBメディアに執筆している。現在 、日本ダイレクトマーケティング学会法務研究部会幹事、日本印刷技術協会客員研究員 、ECネットワーク客員研究員。

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。