ユーザー心理を巧みに利用し定期購入など不利益な契約を結ばせるネット上の仕掛け「ダークパターン」による国内被害額が、ついに1兆円を超えたと推定される。その類型は多岐にわたるため日本には包括的に規制する法律は存在しないが、被害撲滅に向けて官民が一体となり本腰を入れ始めた。ガイドラインで定義を明確にしたり、手口や被害状況をまとめたりすることで、消費者救済や企業活動の健全化につなげる。

消費者被害拡大も難しい違法との線引き

「ダークパターン」とは、ユーザーの意図に反して契約締結や商品購入を促す仕組みを導入したECサイト上の表示やデザインを指す。海外・国内を問わず数年前からその悪質性が指摘されていたが、昨今では年々被害が拡大。消費者庁を中心に総務省や公正取引委員会などの官庁とIT系民間団体が一体となり、官民共創でのシンポジウムやラウンドテーブルの開催、消費者調査、ガイドライン作成などを通じて撲滅への対応に乗り出した。

ただ、ダークパターンにはさまざまな類型があるため、果たして違法なのかどうかの線引きが難しい。例えば「在庫僅少」といった表示について、企業側からすればマーケティング手法の一環であるとの見方もできる。このような認識不足も原因となり、消費者被害が拡大しているといえよう。

そこで、ヨーロッパ諸国や米国、日本など38の先進国が加盟する国際機関「OECD(経済協力開発機構)」が2022年にまとめたダークパターンに関する報告書をもとに、消費者庁やIT関連団体などがその内容を引用。ダークパターンを7つの類型にわかりやすく分類したものが、さまざまな資料やシンポジウムなどで紹介されている。

ダークパターンの啓発案内(出典:消費者庁)

消費者を誘導する代表的な7つの類型と手口

7つの類型における代表的な手口と事例は下記となる。

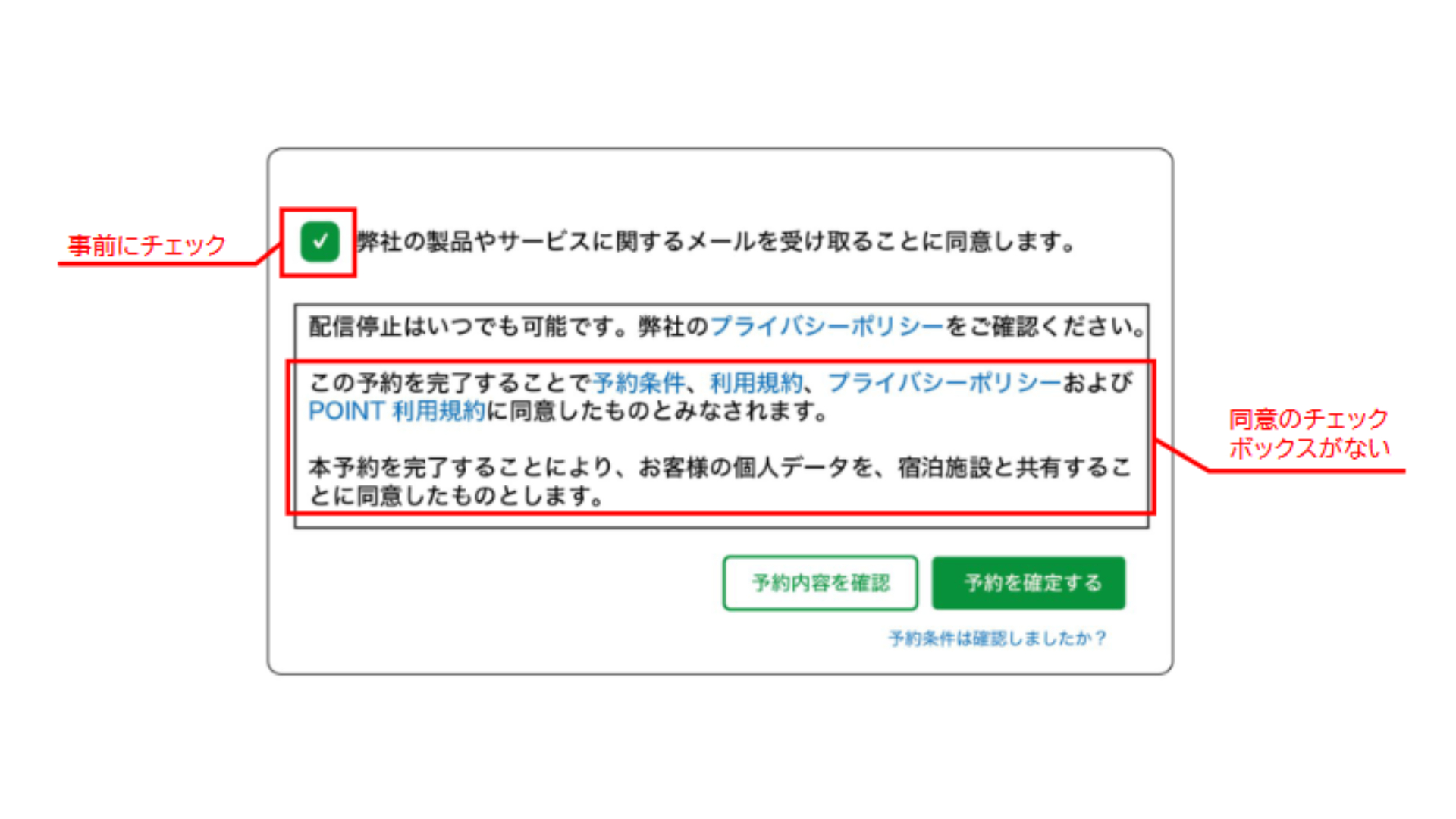

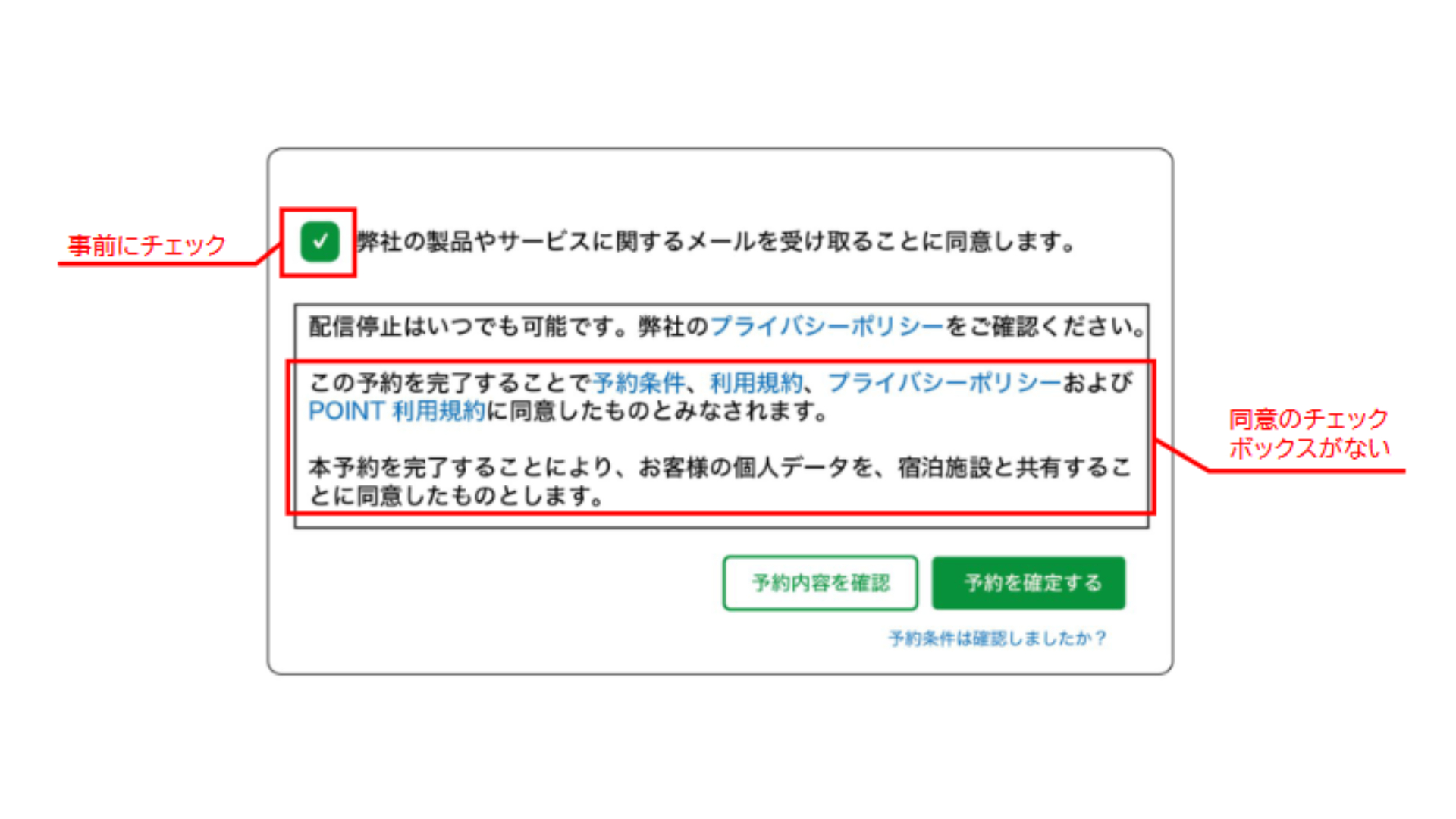

1) 行為の強制/みなし同意

企業からのお知らせなどの受信について、「希望する」「同意する」のチェック欄にあらかじめチェックが入っている手法。消費者が特定の選択肢を選ばざるを得ないような仕組みで、意図せずに規約などに同意したことになる。

例:「同意しない」の選択肢がない、「必須」であると偽り会員登録をさせる

意図せずにメルマガ送付や規約に同意したことになってしまう表示(出典:消費者庁)

2)誘導/目立つ選択肢

本来の目的から消費者の注意をそらし意図しない行動を取らせる手法。企業にとって都合のよい選択肢をデフォルトの選択肢に設定し、重要な情報を視覚的に不明瞭にする。

例:価格が高い「お徳用サイズ」「定期お届けコース」の選択肢が目立つ表示、「無料トライアル」としながら自動的に有料課金が始まる設定

3)こっそり/情報を隠す

消費者に気付かれないように不利な情報を隠す手法。定期購入など重要な情報の表示をあえて小さく不明瞭にする。購入に至っていない商品をカートに入れることもある。

例:定期購入が条件であることを目立たないように記載、不利な返金条件を隠す

大幅値下げを強調し定期購入ということが分かりにくい表示(出典:消費者庁)

4)口コミ/社会的証明

他人の共感を強調することで消費者の意思決定に影響を与え、購買意欲を煽る手法。インフルエンサーなどによる高評価のコメントを掲載しているが、虚偽や有料で依頼している場合も多い。

例:「今、この商品を5人がカートに入れている」などの表示

5)妨害/キャンセル困難

消費者の行為を諦めさせる意図により、購入・契約のキャンセルやアカウント・個人情報の削除をあえて困難にする手法。商品等の購入や会員登録の容易さに比べ、解約やキャンセルのやり方が不明瞭で困難

例:ネット上ではキャンセルできず電話を「必須」とするがつながらない、サブスクリプションの解約がしにくい

6)緊急性/カウントダウン

割引期限や商品の提供終了までの時間をカウントダウン形式で表示したり、商品やサービスの希少性や在庫数を表示したりすることで消費者に決断を迫る手法。時間や残り個数の制限をかけてプレッシャーを与え、購入を煽る。

例:カウントダウンタイマーで「残り〇分」と表示、商品やサービスで「残りわずか」と表示

7)執拗な要求/繰り返し

企業にとって都合のよい行為を行うよう消費者に繰り返し要求する手法。通知や位置追跡機能を有効にするようになど、しつこく要求する。

例:「はい」「あとで回答する」など拒否する選択肢がないポップアップを何度も表示

動き出した消費者庁や民間団体

消費者被害が拡大していることを踏まえて消費者庁はダークパターンの広告手法について初の実態調査に乗り出し、2025年4月に報告書を公表した。国際消費者政策研究センターがまとめたもので、ウェブサイトを検索してダークパターンに該当しそうな手口やパターンを抽出し、累計や被害状況などを分類する作業を実施。スクリーンショットや画面の録画を行い、更新後もエビデンスとなるように記録を残した。73ページの「リサーチ実態調査」と18ページの「事例イラスト集」で構成されている。

民間においてもIT企業が舵取りして有識者や政府を巻き込み、ダークパターン撲滅に向けた団体が立ち上がっている。24年10月に設立された「一般社団法人ダークパターン対策協会」はウェブサイトを第三者の立場から審査し、問題がないサイトには認定ロゴマークを付与する「NDD(Non-Deceptive Design)認定制度」の導入に着手。25年7月をめどに運用を始める。

改ざんできないロゴマークが付いたサイトは消費者が安心して利用できるため、認定を希望する正会員企業を募集しEC業界の信頼性向上につなげる。25年1月には、認定制度の審査対象項目やダークパターン広告表示を避けるための社内対策などをまとめたガイドラインを公表した。

個別法での規制検討やプラットフォーマーとの連携も重要

ダークパターンによる被害や問題点が取り上げられる際に必ず俎上にあがるのが、日本にはダークパターンについての明確な定義や法規制がないという点だ。ただ、包括的かつ横断的に規制できる法律はないものの、昨今は被害が目立つ特定の類型をカバーするための複数の法改正が目立つ。

代表的な規制としては、「特定商取引法」の定期購入(サブスクリプション)に関するもので、2022年にサービスの回数・期間や料金、キャンセル・解約などの表示を義務化。さらに23年には「景品表示法」でステルスマーケティングの規制を強化し、広告だと判別することが困難な表示を不当表示とする規制を盛り込んだ。

そのほか、「消費者契約法」「個人情報保護法」「電気通信事業法」「独占禁止法」などの現行法に抵触するダークパターンも目立つが、これら全てを横断して包括的に取り締まる法律を新たに成立させることはなかなか難しい。ECのトラブル相談を手がける一般社団法人ECネットワークの沢田登志子理事は、「まずは個々の法律を精査し、現行の個別法でカバーしきれていない部分を洗い出して規制を検討するという手法もあるのではないか」と指摘。「規制するとしたら米国のFTC法5条のような包括規定を置き、執行するかしないかの基準として民間自主規制ルールを活用する、という方法が適していると思う」と語る。

加えて、規制するにはアマゾンや楽天といった大手プラットフォーマーとの連携も必要と強調。「法律がなくても、各プラットフォームが自主規制を設けてダークパターン廃除に動ける可能性がある。規約に違反したショップには退店を促すなどの措置により、かなり効果が上がるのでは」としている。

国際ネットワーク「ICPEN」の啓発画像(出典:消費者庁)

まとめ

線引きが難しいため、悪意がなくてもダークパターンに該当する可能性があることは企業にとってリスクとなる。在庫表示や口コミなどを導入しているECサイトは多いが、こういったマーケティング活動がダークパターンと捉えられてしまえば、ブランド失墜や金銭的損失につながりかねない。

「NDD認定制度」の利用なども選択肢の1つではあるが、まずは法律を順守した仕組みをしっかりと社内で整えることに取り組んで欲しい。さらにキャンセルや返品など、意図せず契約してしまった消費者への誠実な事後対応が重要といえよう。

執筆者/渡辺友絵

【記者紹介】

渡辺友絵

長年にわたり、流通系業界紙で記者や編集長として大手企業や官庁・団体などを取材し、 通信販売やECを軸とした記事を手がける。その後フリーとなり、通販・ECをはじめ、物 流・決済・金融・法律など業界周りの記事を紙媒体やWEBメディアに執筆している。現在 、日本ダイレクトマーケティング学会法務研究部会幹事、日本印刷技術協会客員研究員 、ECネットワーク客員研究員。

この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)

※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。